みてぐらとぬさの違いは何ですか?

「みてぐら」は「霊異記」においてすでに供物として用いられており、混同が起こったとすると、その時期はかなり早いと思われる。 ただし、「ぬさ」は普通、旅の途上で神に捧げる供物をいうのに対して、「みてぐら」は必ずしも旅に関係しないという傾向が見られる。

キャッシュ類似ページ

「みてぐら」とはどういう意味ですか?

み-てぐら 【幣】 神に奉る物の総称。 特に、絹・木綿・麻などの布にいうことが多い。 「み」は接頭語。

しでと幣の違いは何ですか?

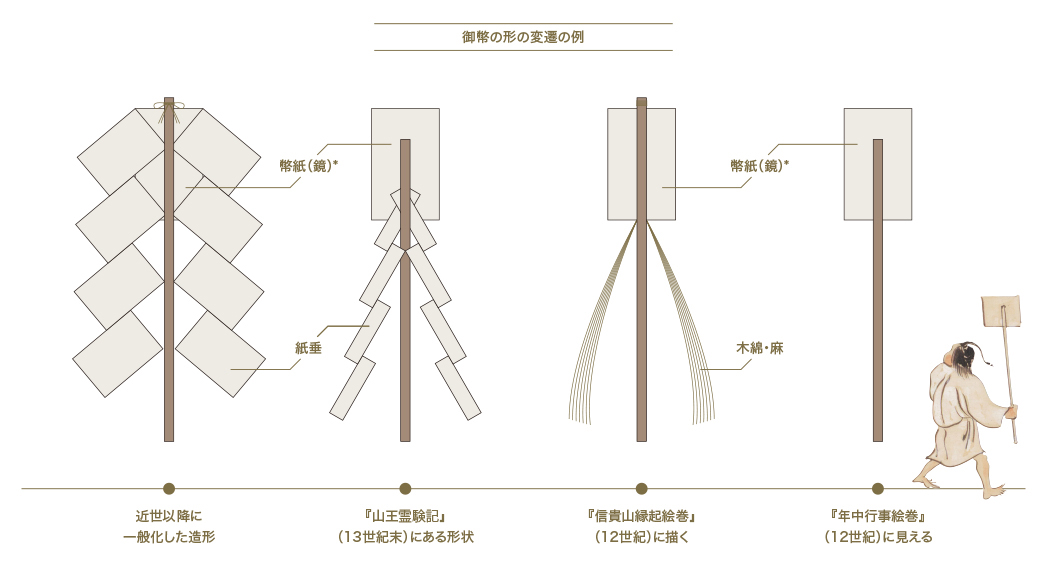

御幣(ごへい、おんべい、おんべ)とは、神道の祭祀で、捧げられ、用いられる、幣帛(へいはく)の一種で、2本の紙垂(しで)を竹または木の幣串に挟んだものである。 幣束(へいそく)、幣(ぬさ)ともいう。

御幣と幣の違いは何ですか?

【幣紋】の説明 幣とは神道の祭祀で用いる神具で、神への捧げものであり神の依代でもある。 手に神を降ろすことから御幣・御手座(みてぐら)とも呼ばれた。 ちなみに、神に供える幣帛(へいはく)は布製で、お祓いに用いる御幣は紙製。

幣帛とは何ですか?

幣帛とは、広義には神に奉るものの総称であり、狭義には神饌を除いた奉り物を言う。 その主たる物は布帛の類である。 写真は、伊勢神宮(内宮・外宮)の月次祭・神嘗祭に供えられる幣帛で、五色絁 (ごしきのあしぎぬ)各十五匹・白絹並びに錦各一端・木綿各十五両・麻各十五両が奉られる。

「御手座」とはどういう意味ですか?

《「御手座(みてぐら)」の意という。 「みてくら」とも》神に奉納する物の総称。 布帛(ふはく)・紙・玉・兵器・貨幣・器物・獣類など。 また、のちには御幣をもいう。

弊に似た漢字は?

いつも紙幣のことばかり考えているのですぐに気づくことができたものの、「幣」と「弊」は「ヘイ」という読みが同じで形も似ており間違えやすく要注意です。

弊の部首は?

「弊」の画数・部首・書き順・読み方・意味まとめ

| 字体 | 弊 | |

|---|---|---|

| 読み | 音読み | ヘイ 《外》ハイ 《外》ヘツ |

| 訓読み | 《外》つい(える) 《外》つか(れる) 《外》やぶ(れる) | |

| 部首 | 廾部 | |

| 画数 | 総画数 | 15画 |

神棚のひらひらは何ですか?

「紙垂(しで)」は、「四出」「垂」とも書き、神社の注連縄(しめなわ)や玉串についている白い紙のことです。 「紙垂」は神聖であることを示す印で、悪いものを寄せ付けないためにつけます。

御幣束とは何ですか?

御幣束(おへいそく)は、歳神様をはじめ火や水の神様のご守護を賜ろうと家のあちこちに祀る祭具(神具)です。 木の串の先に雷光に見立てた紙を挟んだもので、神主が祈祷の際に振るったり神社の御神体の近くに祀ってあったりします。

神主さんが神前で唱える独特の言葉を何という?

ちなみに祝詞とは、神事において神主が神前で唱える言葉のことです。

弊料とは?

〘名〙 神社に納める幣帛(へいはく)の料。 ぬさ料とする金銭。

「おたけ」とはどういう意味ですか?

沖縄の人々のあいだで信仰されている聖なる森。

弊の下が死とはどういう意味ですか?

斃死(へいし)とは、行き倒れて死亡したり、野垂れ死をしたりすること。

「瞥」の漢字は?

瞥とは、みる/ちらっとみるなどの意味をもつ漢字。 17画の画数をもち、目部に分類される。 日本では人名用漢字に定められており、大学もしくは一般レベルの漢字とされる。

弊がつく言葉は?

熟語弊衣弊害弊政弊風悪弊旧弊積弊疲弊

神棚はないとダメですか?

結論からいうと、答えは「必ずしも設置しなければならないものではない」です。 神棚は、神様に感謝の思いを祈り捧げ、「家内安全」や「繁栄」を願う場所です。 神棚を設けることによって家に神様を迎え入れ、神社に参拝しなくとも自宅で日々神様にお参りすることができるのです。

神棚にお供えした水はどうする?

神棚の水を交換するタイミング

神棚にお供えした水は、基本的には、毎日交換するのが理想です。 日供としてお供えする「米・塩・水」は、神様の食事ですから朝にお供えした神饌を、その日の夕方または夜に下げて、また翌朝に新しい神饌を供えます。

神に捧げるものは何ですか?

神様へのお供え物は食べ物(神饌シンセン)(古くは御饌・御食ミケ)、そして衣料・宝物・金銭(幣帛ヘイハク)、建造物(社殿・鳥居・灯篭)の三種類が基本です。 神様への感謝の誠を表すのがお供えです。 神饌を例にすると基本は「米,酒,魚,海菜,野菜,果実,塩・水」です。 新鮮・旬・初物・地物が基本です。

神主さんが振るやつは何ですか?

お祓い棒の正式名称 神主さんが手に持っている棒は、お祓いのときに使用されていることもあり「お祓い棒」と一般的には呼んでいますが、正式名称があります。 正式名称は、「大麻」と書いて「おおぬさ」と読みます。 また、「大幣」と書き表し「おおぬさ」と読むこともあります。