ちょんまげはいつから始まった?

1200年頃、鎌倉時代から室町時代にかけて、男性は頭頂部の髪を剃り、髷を結うようになり、現在ではよく知られています。 日本は長い間、外国との国交がありませんでした。 幕末、日本が鎖国をしなくなったとき、多くの外国人が日本の武士のちょんまげに驚いたと言われています。

キャッシュ

ちょんまげはなぜできた?

ちょんまげは、かつては武士階級が行う結い方でした。 武士は戦のときに兜をかぶって戦いましたが、湿度の高い日本では、戦闘中、兜をかぶっている頭が蒸れてしまいます。 その蒸れを防ぐ結い方として考えかれたのが、ちょんまげでした。

ちょんまげ 月代 いつから?

このように、月代は平安時代末期から行われ始め、最初は頭髪を毛抜きで抜いて行われていたものの、戦国時代には次第に剃り落とすようになり、江戸時代には風俗として広く定着していきました。 また、ちょんまげ(丁髷)は室町時代末期以降に、露頂の風習が定着したことにより発展したようです。

キャッシュ

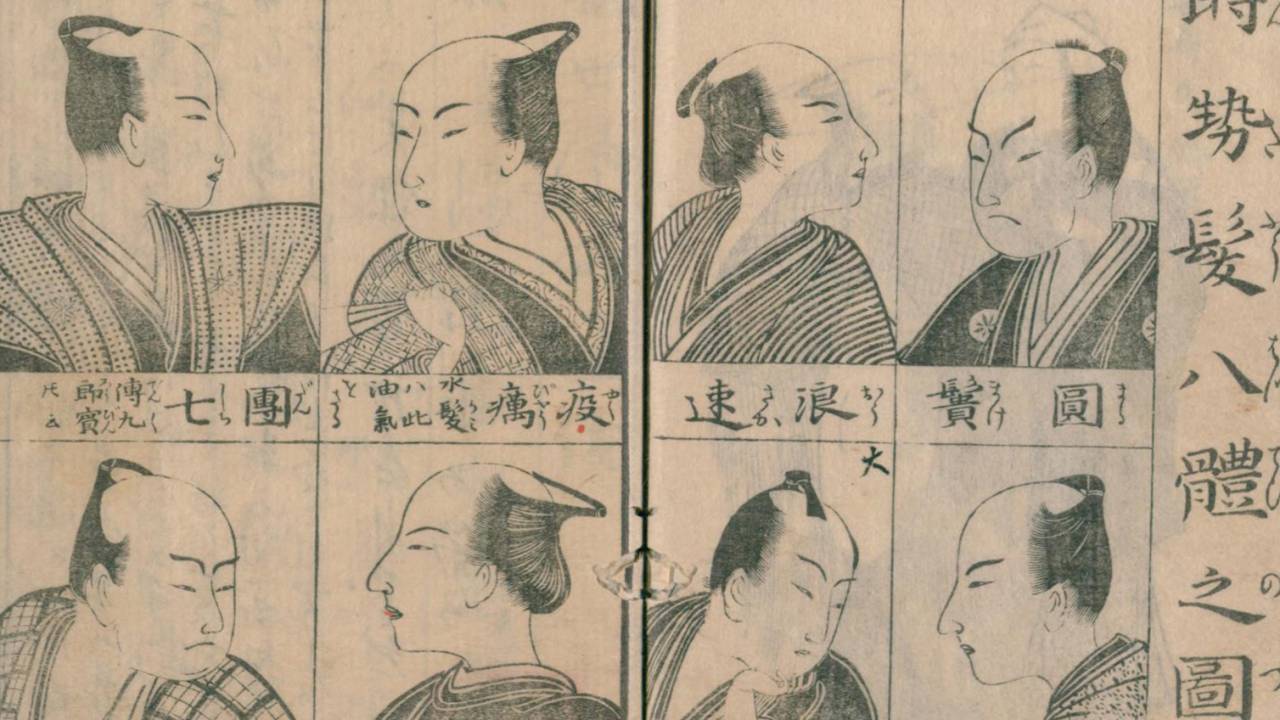

江戸時代のちょんまげの種類は?

それでは最初に16種の丁髷をご紹介します。上:銀杏頭(いちょうあたま:江戸初期)上:奴髷(やっこまげ:江戸初期)上:若衆髷(わかしゅまげ:江戸初期)上:撥鬢(ばちびん)上:日本駄衛門(にっぽんだえもん:歌舞伎に登場)上:御家人(ごけにん:江戸後期・歌舞伎に登場)

キャッシュ

日本髪はいつから?

鎌倉・室町と時代が進むと髪を束ねたり結ぶようになり、16世紀末(天正頃)から結われはじめた「唐輪髷(からわまげ)」が、日本髪の原型といわれています。

ちょんまげ 月代 なぜ?

平安時代の貴族や武士が冠(かんむり)や烏帽子(えぼし)をかぶる時に、額を半月状に剃って、髪の生え際が見えないようにしたのが始まりといわれます。 やがて、武士が兜(かぶと)をかぶるときに頭が蒸れないようにする目的で、兜の通気口に合わせて頭頂部を剃るようになります。

ちょんまげの人はいつまでいた?

散髪脱刀令 明治4年8月9日(1871年9月23日)に散髪脱刀令(いわゆる断髪令)が太政官布告され、さらに明治6年(1873年)、明治天皇の断髪に至ると、伝統的な男髷を結う男性が激減し、洋髪やざんぎり頭が流行した。

月代を剃る理由は何ですか?

平安時代の貴族や武士が冠(かんむり)や烏帽子(えぼし)をかぶる時に、額を半月状に剃って、髪の生え際が見えないようにしたのが始まりといわれます。 やがて、武士が兜(かぶと)をかぶるときに頭が蒸れないようにする目的で、兜の通気口に合わせて頭頂部を剃るようになります。

ちょんまげはいつまでいた?

丁髷は明治4年(1871)断髪令が出たのち廃れ、現在では力士などが結うだけです。

ちょんまげ なぜ曲がる?

取組の際はきっちりと大銀杏を結っている力士たちだが、実はバラエティー番組やイベントに登場する時など、マゲの先は右に傾いている。 答えは「おできを隠すため」。 諸説あるが、大正時代最後の横綱・常ノ花がおでこにできたおできを隠すためにマゲの先を右に伸ばしたところ、それが「カッコイイ」と評判になり定着したという。

江戸時代に流行った髪型は?

江戸初期、公家や武家階級の女性たちは依然として垂髪でしたが、女歌舞伎や遊女たちが兵庫髷や島田髷、勝山髷などを結い始めて一般庶民に広まっていきました。 日本髪を構成する要素には「前髪、鬢(びん)、髱(たぼ)、髷(まげ)」がありますが、まず形ができたのが「髷(まげ)」でした。

日本髪と新日本髪の違いは何ですか?

実は、いま「日本髪」と呼ばれているものはほとんどが、「新日本髪」です。 新日本髪とは、梳き毛を入れてボリュームを出した髪を、ワックスやピン・ゴムなどで日本髪のように整えたもののことを言います。 日本髪は、日本古来より伝わる伝統的な手法で髪を結いあげます。

ちょんまげの歴史は?

平安時代末期から鎌倉時代になると、武士の間で月代(さかやき)を作ることが流行します。 兜を被ると蒸れてかゆくなるため、いっそのこと毛を失くしてしまえ!となりました。 額から後頭部にかけて毛を抜いたスタイルです。 だんだんとちょんまげに近づいてきましたね。

ちょんまげ いつからなくなった?

丁髷は明治4年(1871)断髪令が出たのち廃れ、現在では力士などが結うだけです。

ちょんまげ なぜ剃る?

平安時代の貴族や武士が冠(かんむり)や烏帽子(えぼし)をかぶる時に、額を半月状に剃って、髪の生え際が見えないようにしたのが始まりといわれます。 やがて、武士が兜(かぶと)をかぶるときに頭が蒸れないようにする目的で、兜の通気口に合わせて頭頂部を剃るようになります。

さかやき なぜ?

ただ中世に入り武士の世の中になると、武士たちは、合戦に際して兜をかぶるために髷を解きました。 また合戦のとき、頭に血が上るといって、頭部の髪を抜きました。 これが月代(さかやき)で、頭部の前面から頭頂の髪を除いたものです。

江戸時代の未婚女性の髪型は?

「文金高島田」ってどんな髪型? この髪型は「島田髷(しまだまげ)」と言って、江戸時代に流行した未婚女性の髪型です。 島田髷にもいろいろ種類があり、なかでも「まげ(頭のてっぺんでまとめて折り曲げた髪)」を高い位置で結ったのが「文金高島田」。

剃髪 いつから?

日本にカミソリが伝わったのは、欽明天皇(第29代)の治世の538年とされています。 もともと仏教と同じ時期に、僧侶が厳しい戒律のもとに、剃髪 つまり、「髪を剃る」法具として伝わりました。 「髪剃り」の名前も髪を剃ることが由来です。 この「髪剃り」は、鍛鉄製の刃物で、刃が薄く平らで、きっさきがありません。

ちょんまげ なぜあの形?

古くは髪をまとめて冠の中に入れるために結ったものです。 男子は古代から頭に冠や烏帽子を着用するのが一般的であり、その中に髪を纏めて入れたため、髪を纏めたのが髷の原型です。 古代には冠などの中に入れるため、上に立てていました。 ただ中世に入り武士の世の中になると、武士たちは、合戦に際して兜をかぶるために髷を解きました。

江戸時代の既婚女性の髪型は?

それに対して既婚女性は「丸髷」という髪型が一般的でした。 頭の後ろに丸くて平たい髷をつけた髪型で、元々は遊女が流行させたものだと言われています。