りんごの芯カビとは何ですか?

リンゴ心かび病は果実内部に糸状菌が繁殖する病害であり、発病部位によって2つの症状を呈します。 子室内部のみ発病した場合を「子室かび症状」、腐敗が果肉部に進行 したものを「心腐れ症状」と呼び、後者はさらに腐敗状況によって乾腐型と軟腐型に分類されます。

芯かび病とは?

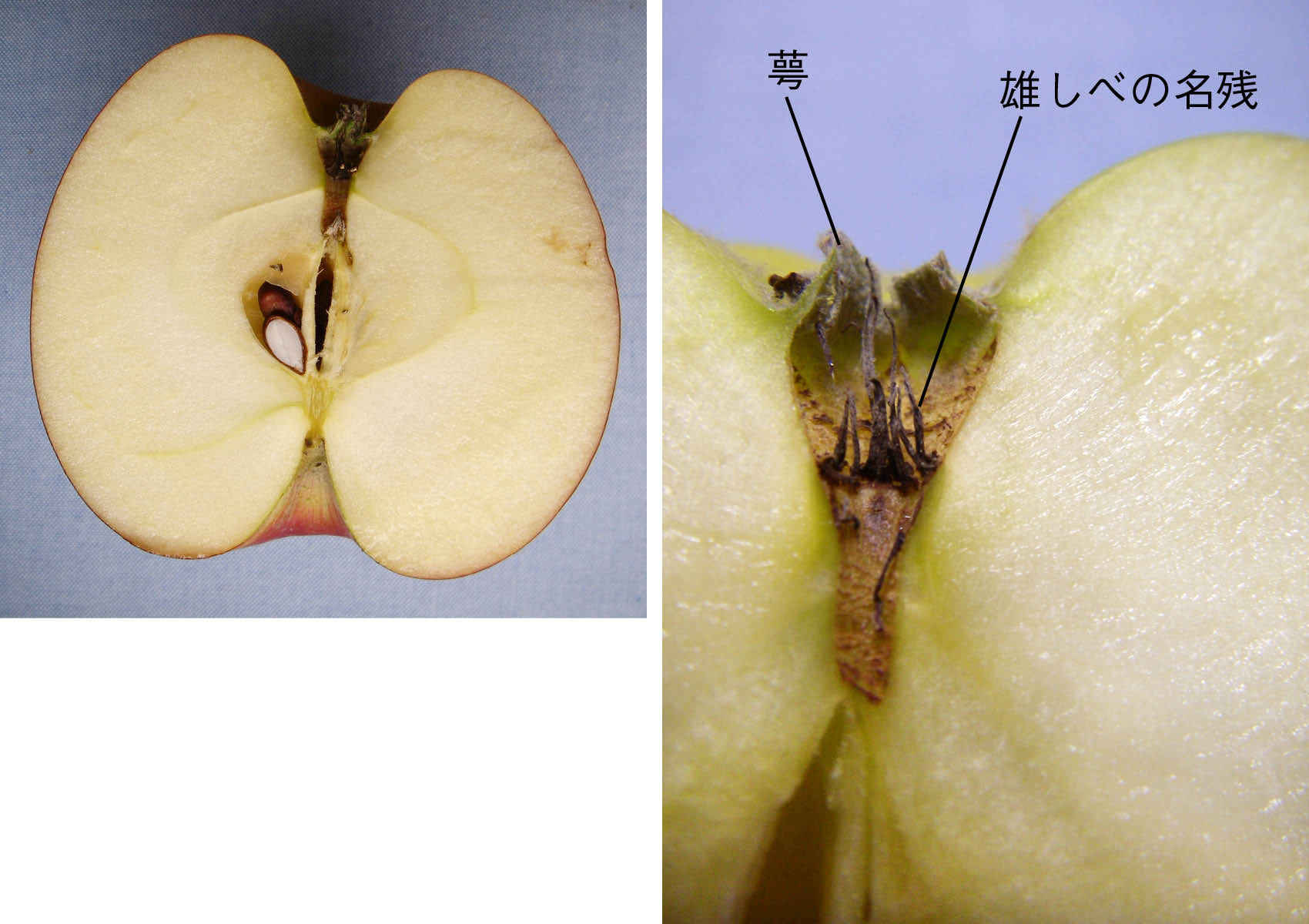

果実の心室にかびが繁殖し、収穫期が近づくと、早い時期に落果したり、着色が異常に進んだりする。 食味等果実品質が低下する。 病原菌は園内に広く生息している。 病原菌はがく筒から心室に至る通導組織から侵入するが、この組織が開孔する果実(品種)で発生が多くなる。

りんごの皮のオイルは何ですか?

これはりんご自身が内側から作り出す天然のもの。 「油上がり(あぶらあがり)」と呼ばれ、りんごが成熟すると増える脂質「リノール酸」「オレイン酸」などの脂質(不飽和脂肪酸)が皮の表面に出てくる現象です。 品種によって「油上がり」しやすいものがあり、「つがる」「ジョナゴールド」などがその代表格です。

りんごのツヤはワックスですか?

りんごのテカテカは完熟のサイン

そして、成熟するにつれて果肉にリノール酸やオレイン酸が増えてくるのですが、完熟する頃には皮の表面ににじみ出てきます。 りんごは布などで拭くと、ますますテカテカすることもありますが、その正体は、りんご自身が持つ“天然オイル”だったのですね。

りんごはどのくらいもつ?

りんごの賞味期限は、常温で1ヶ月、冷蔵で1~2ヶ月ほどが目安です。 また冷凍も可能で、1ヶ月ほど保存できます。 傷のあるりんごは、傷の部分から傷みはじめてしまうため、早めに食べきるようにしましょう。

りんごのカビの名前は?

りんご果汁での汚染が知られているパツリンは、土壌中のペニシリウム属のカビ(Penicillium expansum)がりんご果実についた傷から侵入し、貯蔵中に果実の中で増殖する際に産生すると言われています。

りんごの木の消毒 はいつ?

6月中旬から7月下旬までの間に2~3回程度、輪紋病に効果ある有機銅材などの薬剤を散布して予防すると効果的です。 炭疽病は6月中旬から8月末までが防除時期です。 効果の高い薬剤を選んで散布するようにしましょう。

灰色かび病の見分け方は?

病徴は、はじめ花弁に円形の小斑点が形成され、あめ色∼灰白色の斑点がやがて淡紅色を帯 びる。 茎では灰褐色に変色し発病部より上が萎ちょう、枯死する。 いずれの場合も病斑が進展 すると病斑上に灰色のかびを生じるのが特徴である。

りんごにワックスがついているのは何故?

りんごの表面がツルツルしたり、ベタベタするのはワックス(被膜剤)ではありません。 りんごは成熟するにつれてリノール酸やオレイン酸などの脂肪酸が増えてきます。 これが皮に含まれるロウ物質を溶かし、表皮に現れてくるため、ネトネトしたように状態になります。

りんごの皮がベタベタするのはなぜですか?

油上がり(あぶらあがり)と言われる現象で、成熟するにつれて出てきたリノール酸やオレイン酸などの脂肪酸が皮に含まれるロウ物質を溶かして表面に出てくることで起こる現象です。 油上がりは完熟・食べ頃のサインと言えます。 自然現象で人工的なワックスではありませんので安心してお召し上がりくださいね。

りんごは皮ごと食べても大丈夫ですか?

結論は、皮ごと食べてもOKです。

皮ごと食べると、りんご本来の栄養価を積極的に摂取できます。

りんごは1日何個食べていいの?

りんごには、高血圧など生活習慣病の予防に効果がある「食物繊維」や「カリウム」が多く含まれています。 「毎日くだもの200グラム」を目標に、りんごを1日に1個食べましょう。

りんごは冷蔵庫に入れた方がいいですか?

りんごは暑さが苦手です。 涼しい場所であれば室温保存でも大丈夫ですが、秋・冬でも暖房などの入った室内に置いておくよりは、冷蔵庫の野菜室などに入れておくのがおすすめです。 冷蔵庫に入れる際には、ポリ袋などに入れて、しっかりと口を閉じてください。

りんごは一本の木に何個なる?

大きい木(喬木)は、普通10a当たりで2,000kg~4,000kgですので、1本の木で 100kg~200kgとなり、300個~600個位が成ります。 1本当たり24kgですので、80個位の計算となります。 木によっては40~50個の こともあります。

りんごは病気に弱いですか?

りんご栽培で問題となる病害には、黒星病、斑点落葉病、炭疽病、黒点病、輪紋病、褐斑病などがあります。 その他に腐らん病やモリニア病などもありますが、収穫後から翌年6月頃までの感染が多い腐らん病は、近年では減少傾向にあります。

灰色カビ病の治し方は?

枯れた葉や花を取り除く

先述したように、灰色かび病は傷が付いた所や枯れた部分に菌が付いて繁殖します。 日課として植物をよく観察し、枯れた葉や枝、咲き終わった花はこまめに取り除いて病気を予防しましょう。 また、水やりのときには株の根元にゆっくり与え、泥がはねたり花に水がかかったりしないよう配慮が必要です。

灰カビ病の対策は?

1.灰色かび病は多湿条件を好むため,湿度を低く保つ対策をとることが重要である。 2.昼近くなっても作物の葉上に水滴が残る場合は,換気,送風,暖房等により施設内の除湿を徹底する。 3. ハウス内に伝染源を残さないため,被害部位を徹底して取り除いてハウス外に持ち出すことも重要な防除対策である。

りんごのヌルヌルは何ですか?

りんごは成熟するにつれてリノール酸やオレイン酸などの脂肪酸が増えてきます。 これが皮に含まれるロウ物質を溶かし、表皮に現れてくるため、ネトネトしたように状態になります。 つまり、りんご自身の天然のロウ物質が、保温や水を通さない役目をしているのです。

りんごの皮の洗い方は?

皮ごと食べる際の洗い方

でも、国産のりんごだったら、きれいに水洗いするだけで大丈夫。 これだけで農薬のほとんどが落ちるので、問題ありません。 それでも気になる場合は、スポンジなどでしっかりこすり洗いするといいです。

ベタベタとはどういう意味ですか?

粘り着くさま。 甘えたり機嫌を取ったりしてまといつくさま。 一面に塗り付けたり判を押したりするさま。