海水を飲んではいけない理由は何ですか?

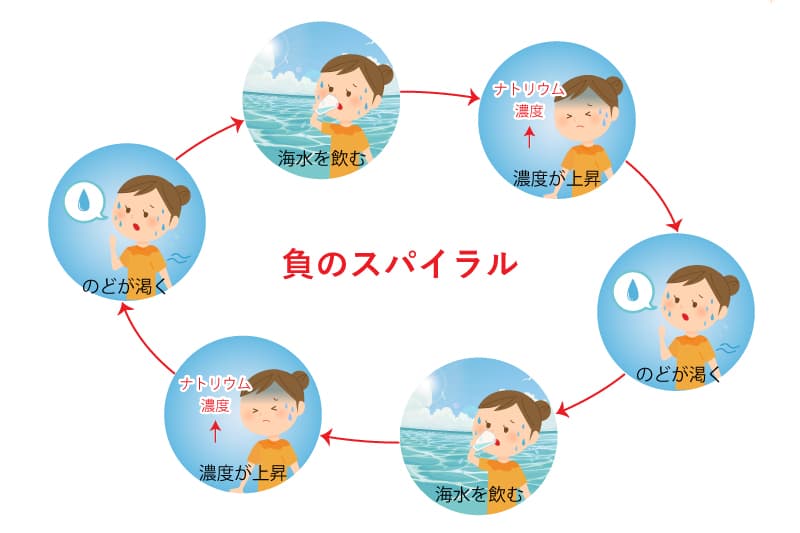

海水を飲むことで塩分濃度が上昇すると高ナトリウム血症になり、喉が渇き、けいれんなどの症状が出始めます。 更に悪化した場合は昏睡状態や脳出血になりうる可能性もあり、かなり危険な状態と言えるでしょう。 この昏睡状態に陥る際に幻覚の症状を引き起こすと言われており、放置すれば死亡してしまう可能性もあるでしょう。

キャッシュ

海水が混ざってしょっぱい淡水は?

海水と淡水の混合による低塩分の水。 中小河川では河口沖2〜3km,大河沖では数百kmまで汽水となり,内湾では汽水域が発達しやすい。 塩分の変化の著しい環境なので,その変化に従って,浸透圧の変化に耐えられる種類の生物がすみ,特有のプランクトンが繁殖。

海の塩分濃度が高くなるとどうなる?

塩分濃度がもともと高い海域はさらに高く、低い海域はますます低くなっていることがわかっています。 蒸発量と降雨量が、どちらも増加しつつあるのです。 つまり、陸地での干ばつと洪水が激化することにつながります。 さらに、塩分濃度が気候変動に直接影響を与えることもわかっています。

なぜ塩で水分が抜けるのか?

一方、野菜に塩をふると、表面についた水分に塩が溶け濃い塩水ができます。 これにより野菜の外側の塩分濃度が高くなるため、これを調整しようと浸透圧がはたらき、野菜の内側から外側へと水分がしみ出してきます。

体液はしょっぱいですか?

さて、みなさんご承知のように、ヒトの体内の液体成分(体液)には塩分が含まれています。 体液の食塩濃度は約0.9%(水分100mlあたり0.9g)なので、0.9%食塩水のことを生理食塩水といいます。 体液の塩分(ナトリウム)濃度はいくつかのホルモンによって調節され、常に一定に保たれています。

海の水はなぜしょっぱい 簡単に?

なぜ、海の水はしょっぱいの? こたえ:40億年前、酸性の海が陸地のナトリウムを溶かしたからです。 海の水(海水)がしょっぱいのは、食塩の主な成分である塩化ナトリウムが溶けているから。

淡水で海水でも生きられる魚 なぜ?

研究の一部を簡単に紹介します。 魚は常に、水に直接触れる生活をしています。 そのため、ほぼ塩分のない川(淡水)で生きる魚は、不足する塩分を取り込む必要があり、体液の3倍程高い塩分環境である海では、塩分を出さなければ生きられません(図1)。

海でも川でも生きられる魚は?

専門用語で「両側回遊」という、川と海、つまり淡水と海水、そして淡水と海水が混じりあう「汽水域」を行き来するものは、メジャーどころだと、アユ、サケ、サクラマスやサツキマス、ハゼ、ボラ、スズキ、ウナギなど。 ほかにもマルタウグイ、クロダイ、キチヌ、ヒラメ、イシガレイなど、海と川を往来する魚は枚挙にいとまがない。

死海はなぜ塩分濃度が高いのか?

死海からは流れ出す川がなく、比較的高温で乾燥した気候で年間を通じて大量の水が蒸発するために塩分濃度が高くなっている。 また内陸の巨大湖の特徴として、周囲の土壌に含まれていた塩分が雨によって溶け出し、下流の湖で濃縮される形となった結果、塩湖が形成されたと考えられている。

死海はどこの国にありますか?

「死海 Dead Sea」は、イスラエルとヨルダンにまたがる塩湖で、湖面は海抜マイナス430mと地表で最も低い場所となっています。 海水の塩分濃度は約3%というのに対して、死海の湖水は約30%。

ナメクジはなぜ塩に弱いのか?

体にかかった塩が粘液にとけて濃い食塩水ができると、ナメクジの体内の水分が半透膜を通して外へ出て行ってしまいます。 その結果、ナメクジの体は小さくなるのです。 ちぢんだナメクジは、水をかけると元気に回復することもありますし、そのまま死んでしまうこともあります。

ナメクジはなぜ塩で溶けるのか?

そもそも、塩をかけるとナメクジが縮むのは、浸透圧の作用によるものである。 生物の細胞は、細胞膜に包まれている。 細胞膜は水などの小さい分子は通すが、それより大きな分子は通しにくい性質がある。 そのため、両側に濃度が違う溶液が置かれると、濃度の薄いほうから濃いほうへと水の分子が移動して、同じ濃度に変化することになる。

人間の体液とは何ですか?

身体の体重の60%は水分でできている

私たちの身体には、たくさんの水分が含まれていて、成人男性で体重の60%、新生児で約80%が「体液」とよばれる水分でできています。 つまり、体重70kgの成人男性ならば、約42リットルもの水分を体内に蓄えていることになります。 まさに人間は水でできているといってもよいでしょう。

血液 何液?

「血液」は、赤血球、白血球、血小板といった「細胞成分(血球)」と、血漿と呼ばれる「液体成分」から成り立っており、血液全体の約45%が血球で、残り約55%程度が血漿成分といわれます。

塩をなめたくなるのはなぜですか?

塩辛いものや濃い味付けが食べたいときはミネラル不足の可能性があります。 特に汗をかいたときは水分や塩分が一緒に飛ぶので不足しがちです。 また、ストレスを抱えると副腎の機能が弱ってしょっぱいものが食べたくなります。

海水の味は何ですか?

海の水がしょっぱいのは、子どもでも知っています。 しょっぱさの正体は、塩素とナトリウムが結びついた塩化ナトリウム、つまり「塩」です。 塩化ナトリウムは食塩の主成分で、海水からつくった塩は古くから食用にされてきました。 海水の塩分濃度は3.5パーセントで、なめてみるとかなり塩辛いことがわかります。

うなぎが海でも川でも生活できる理由は何ですか?

これまでの研究から、ウナギが川から海へ降るとき、海で生きられるような体になるまで時間がかかります。 そこで、心臓から出るナトリウム利尿ペプチドというホルモンの働きで、体内の塩分濃度の上昇を抑えることで、塩分に耐えながら海で生きられる体にしているということを明らかにしました(図3)。

うなぎは川魚ですか?

ウナギは、ウナギ目ウナギ科ウナギ属に属する魚です。 他の魚類と異なる最大の特徴は、河川や湖で成長し、海に降って産卵する習性をもつ種がいることです。 サケやアユのように川で産卵し、海で育つ魚は比較的多く知られていますが、海で産卵し、川で育つ魚は、ウナギを含め種が非常に限られています。

海の魚がしょっぱくないのはなぜ?

秋山教授によりますと、人間には「味蕾(みらい)」という甘いとかしょっぱいという味を感じる細胞が舌にあるそうです。 一方、魚は、臭いを感じることはあるんですが、味を感じる細胞は持っていないので、「しょっぱい」と感じることはないそうです。

鮎 なぜ海に行くのか?

アユは秋になると河川の下流の瀬で産卵しますが、ふ化した仔魚は流れに逆らえず、海へ降りてしまいます。 海で仔魚から稚魚へ成長し、春になるとアユは再び川へ上ってくるのですが、産卵のために帰るのではなく、そこから秋まで川でも成長し続けます。